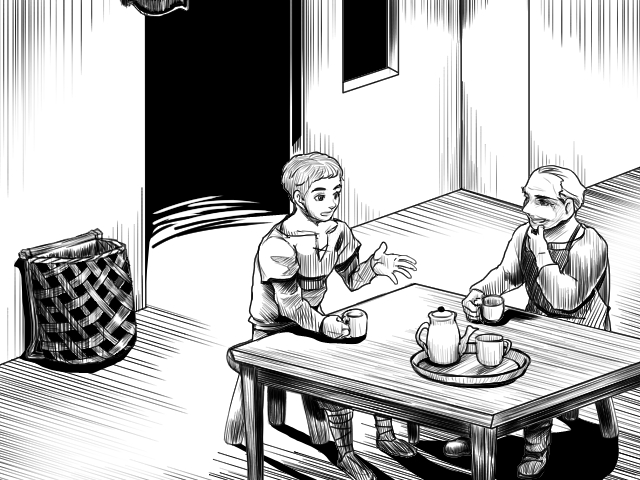

| 目をつぶり、鼻にカップをつけて薬湯の香りを嗅ぐ。 一面の乾ききった香草に夜露がおり、しみ出たエキスの匂いが夜風にそよいで流れてくる、とでも言うべきか。月光の下にどこまでもひろがる草原を夢想する。地平にはかすむ稜線が見える気がする。その荒涼とした大地には、ただ俺のどうしようもない人生があるのみ。怪我をして手持ちの金が乏しく、狩りも失敗続きで、おまけに手配までされている。それでも体を治してなんとか生きたいのだ。往生際が悪いと言われても仕方ないが、這いずり回ってでも生き抜いてやる。 目を開けてカップを傾ければ、熱い薬湯が口を過ぎて喉を通り、胃の腑に落ちてゆく。薬の効き目を当てにして飲むのでその味が体の中に染みてくるのを受け身でじわじわと感じている。子供の頃に母に無理やり薬湯を飲まされて、嫌がってぐずったのを思い出す。それが今ではほんのり苦いのも薬効の表れではないかと有難く味わっている。溜り水に落とした一滴のインクが、ゆっくりと沈みこみながらひろがってゆく様を思い浮かべる。この薬がそんな風に効いてくれたらいい。午後の陽を浴びた路地を人が通り過ぎてゆくのをぼんやりと眺めながら、久しぶりに独りだな、と思う。 独りでいると会話をする機会が減って他人の話に耳をそば立てることが多くなる。人の話を聞き、その様子を窺うことを長く続けていれば、自然と他人の言動に敏感になってくるだろう。フィアは自分で自分のことを、人を見る目はある、と言っていた。肩身の狭い思いをして、他人がどんな気持ちでいるかいつも気を張って感じ取るようにしていたのだろう。どんな理由があるのかは知らないが、寂しい人生じゃないか。出会って間もないがフィアという人間は、多少物言いにきついところはあっても人懐こい奴だ。それをずっと押しとどめていたのかと思うと可哀想になってくる。 しかしその甲斐もあっていいパーティーが出来そうな気がする。今の俺にはそれだけが希望だ。 自分を良く言う積りはないが俺は少なくとも誰かを食い物にしてやろうなどと思ったことは一度もない。ルメイも同じ気持ちだろう。スラムでなくともたちの悪い奴は大勢いる。杖使いのアルゴンのようにパーティーメンバーを便利に使うことしか頭にない奴もいるし、最悪の場合、狩場で身ぐるみ剥がされることだってあり得る。パーティーの人選はことほど左様に慎重を期すべきで、思えばフィアが何日も酒場にこもって初めて声をかけたのが俺たちということは、このうえない褒め言葉だったのではないか。それなのに俺は騙されているような気がして、苛立ちも露わに接してしまった。  ところで。 もしもこの場にルメイやフィアがいたらお喋りに夢中になって見逃していたかもしれないが、独りであればこそ、俺は壁に立てかけてある背負い籠に気づいた。これはイルファーロの入口で衛兵に待たされている間、一緒に並んでいた薬草売りの男が担いでいた籠だ。湯を飲み干してそろそろ帰ろうかと思っていたがそういう次第で残りをちびちびと飲んでいる。籠の持ち主をそっと横目で眺めると、生成色のチュニックにポーチの付いたベルトを締めて短靴に脚絆巻きという、いたって平素な格好をしている。話し声を聴くと十代後半と思われ、男というよりは青年と呼ぶべきだろう。すでに荷は売り払っていて財布にたんまり金を持っている筈だ。他人事ながら心配になってくる。 店主らしい男が湯をすすりながら薬草売りの青年に声をかけている。五十は越えた小柄な男だが、商店を切り盛りしている家主らしいしっかりとした目をしている。 「それにしても毎回、希少な薬草を手に入れられてきますな」 薬草売りの青年は細面の額にわずかに栗色の毛がかかっていて、頼りないほど細い肩をしている。まだ少年の面影が残るような若々しさで、俺やルメイのように不精髭を生やしていない。 「村の人たちが総出で集めたもので、僕はただ運んでくるだけですから」 そういうことかと合点する。豊かな森林をもつ遠い村から健脚を頼られてはるばる薬草を売りに来ているのだろう。年長けた店主とこの青年では公平な取引は期待できないが、青年が村を代表しているならば店主もいい加減な商売は出来ないだろう。 「アカヤジオウなどはほぼ仕入れ先が限られているので助かります。この辺りは湿気が多くて自生していないですからな」 店主が聞きなれない草の名を出した。ルメイなら判るのだろうか。 「薬草ごとにそれぞれ担当がいるんです。珍しいものは村おさしか採れる場所を知りませんし、採り過ぎて根絶やしにしないようしっかり管理されているんですよ」 「ほほう。そこはやはり秘伝なのでしょうな」 話の向きからすると、長い商談を終えて別れ際にゆっくり茶を飲んでいるらしい。店主は薬草の採れる場所を気にして相手の顔色をうかがっているが、青年は笑って後ろ頭をかいている。この青年も、村から代表として使いに出されるだけのことはあって若いとはいえ間抜けではないのだ。  「夜市には寄っていかれるのかな」 店主がふと話題を変える。 「そうですね。今から村に帰ると夜歩きになるので、街に泊まっていきます。ついでに夜市も見て行きますよ」 青年がふと視線を泳がせて俺の方を見る。 「すみません、冒険者の方ですよね?」 「わたしのことかな?」 俺は振り向いて青年を見た。その褐色の瞳を見て、間違った憧憬があることをすぐに見抜いた。小さな村で農作業に追われる毎日を過ごしながら大きな街にあこがれ、冒険を夢見ている少年の面影がそこにあった。 「いきなりすみません、フリオと言います。遠くの村から薬草を売りに来たのですが、この街は冒険者の方が多いですね」 俺はふだんスラムにいるので誰かに話しかけられるということがない。あそこでは声をかけられたとしても、どけ、うせろ、などと言われるのが関の山だ。こんな風に尋常に声をかけられるとはっとする。 「わたしはセネカ。この街に掃いて捨てるほどいる冒険者のうちの一人だよ」 店主がふと視線を逸らせた。この街に長く住んでいるから冒険者がそんなにいい奴らばかりでないことを知っているのだ。 「カリグラーゼやカオカの遺跡に行かれるのですか?」 やはりそういう話になる。 「そうだね。近場のそのあたりで狩りをしてるよ」 フリオと名乗った薬草売りの青年は、思い切って冒険者に話を聞いてみた、という顔をしている。 「失礼ですがござをお持ちでしたので、遺跡などで手に入れた宝物を夜市で売られるのかなと思いまして」 俺は思わず笑いそうになるのを堪えた。カオカ遺跡でお宝を探すのは難しい。もうほとんどの場所が虱潰しに探索され尽くされている。カオカ遺跡へ行く冒険者は依頼を請けて入口付近のモンスターを狩るか、コボルトの耳と持ち物を目当てに行くのがほとんどだ。 「カオカにはもう宝は残されてないだろうね」 「そういうものですか」 フリオ青年は少しがっかりした様子だ。 「それでは、どんな物を売りに出されるのですか?」 そうか。フリオ青年は金を持っているのだ。もしかして夜市で宝物を探そうとしているのだろうか。いらない世話を焼きたい気持ちになってくる。 「お宝にはほど遠い品だよ」 笑って答えると、フリオは食い入るように続きを待っている。 「仲間が仕入れた二束三文のアクセサリーを吹っかけて高値で売るんだよ。夜市に行くなら気を付けることだ。陽の光の下ならともかく、篝火に照らされて見る品物だからな」 「なるほど……」 フリオは一瞬顔色を曇らせるが、間をおかずその瞳に光が戻ってくる。 「でも本当に貴重な物が売りに出されることもあるのでしょう?」 フリオは夢見る顔をしている。宝石を散りばめた短剣とか、魔法の力がこめられた指輪とか、そういう物を想像しているのだろう。そんな物を手に入れたら高値で売り払う手だてを真っ先に考えるのが冒険者だ。夜市に並べる品はそうした品を彷彿とさせるまがい物ばかりだろう。まかり間違って真価のある品が売られているとしたら、それは見立てを間違えて並べているのだ。 俺は一瞬迷ってから、フリオにはわるいが本音を漏らすことにした。 「君が売りに来た薬草ほど貴重な品は夜市には並ばないと思うよ。俺たちはわけあって仕方なくこの稼業を続けているだけだ。宝物にはほとんど縁がない。冒険者なんてそんなものだ。わたしにはまっとうな仕事に就いてる君が羨ましいくらいだよ」 何度も期待を裏切られたフリオが弱々しく顔をひきつらせている。だがこれでも優しく言ったつもりだ。野ざらしになった冒険者の遺体や、打算と裏切りにまみれたパーティーの数々、いきなり不意打ちをされて山賊に襲われることなどは割愛しているのだ。  それまで黙って話を聞いていた店主が深々と頷いた。 「フリオさん、そちらの方が言う通りですぞ」 俺とフリオが振り向くと、店主は含みのある顔でこちらを見返してくる。お喋りが止まった場を引き受けて話をしたいようだ。 「冒険は本の中でするものです。大勢が命を削って冒険をしている今の時代は、どこか間違っているのです」 店主にまで念を押され、フリオは肩を落として溜息をついた。 「村でずっと畑仕事をしていると、たまに外の世界を知りたくなるんです。年に二回、イルファーロへ行商に来るのが僕の唯一の冒険なんです」 店主がすかさず言い返す。 「それは立派な冒険だ。あなたは村へ金を持ち帰り、お客さんは薬を買う。わたしも商いをさせてもらう。皆に感謝され、誰にも迷惑をかけない。素晴らしい冒険ですよ」 フリオは苦笑している。夢見る少年は、誰にも迷惑をかけない冒険などしたくないのだ。自分の力で死地を超えて、この世に二つとないお宝を手に入れたいのだ。 店主がこちらを向いて初めて目を合わせてくる。 「セネカさんと言いましたかな。良かったらお代わりはいかがですか。初めの薬缶からもう一杯くらいは淹れられるのです。お代はいいですよ」 「それはありがたい。ぜひ頂きたい」 俺は空になったカップを店番をしている手伝いの者に預けた。そこに、先刻のものより少しだけ薄い色をした薬湯が注がれた。どこの馬の骨とも知れない冒険者から仕入先の青年に世事を教える者に格上げされたらしく、店主は俺にも話しかけてくる。 「フリオさんもセネカさんも、夜市に行かれるなら一緒に店を開けている商店から土産物を買うことです。組合が決め事をしているので多少なり安く買える筈です。宝物はありませんが、実用の品々です。冒険者の皆さんが開いている露店はまあ、遊びと思って、とにかく安いものを買うことですな」 確かにそれは一理ある。俺は店主の話に相槌を打って二杯目の薬湯をすすりながら、フリオ青年に言いたいことを我慢している。まさかとは思うがその腰のポーチに全財産をしまっているということはあるまいね。そんな格好で人混みを歩いたら、人にぶつかる度に「ここに大金あり」と盛大にふれて回るようなものだ。 しかしまあ言えない。人を泥棒の目で見たことを告白するようなものだ。 (→つづき) |

| 戻る |