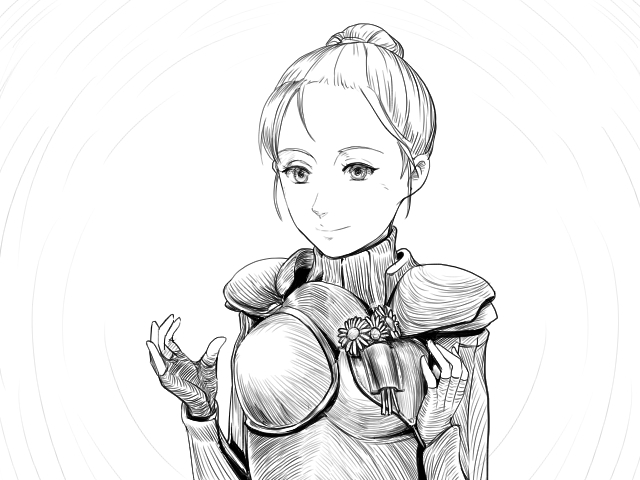

| 装備が整ったので井戸端の列に加わった。 ザックの小屋の井戸は大きめに掘られていて、黒鹿亭の井戸と比べたら直径が一回り大きい。井筒も木製ではなく、腰の高さまで煉瓦で組んである。真上に屋根がかけられ、滑車のついた釣瓶がつけてある。水筒に水を入れやすいように桶は細長く、縁に注ぎ口が切ってある。 順番待ちをしている最中にフィアは他のパーティーの男たちからじろじろと見られた。冒険者に女は珍しく、フィアのように華奢な体をしていればなおさら目立つ。しかしスラムとは違って乱暴な口をきかれることはない。当のフィアはといえば、多少気にしてはいるようだが、物腰は落ち着いたものだ。 並んでいるすぐ脇に敷地を囲む柵がある。 先を尖らせた木杭を埋め、横木をわたして縄で縛ってある。柵の足元は踏まれないので土が柔らかく、陽だまりに春の花が咲いている。農場を手伝っていた子供の頃、畑にはびこるのを延々と抜いた雑草たちだ。 カタバミはハート型の三枚の葉をもち、五弁の黄色い花を咲かせている。小さな卵型の葉を生やし、筋の入った青紫の花弁で中央が白いのはバーズアイ。どれも深々と根を抜かねばならないことを母に教えてもらったものだ。 俺は雑草抜きを労役のように忌み嫌っていたが、あの頃が一番幸福だったという気がする。今なら判る、最もつらい労働は小作人たちのものだった。俺は母や兄妹たちと農場の隅で仕事の真似事をしていたに過ぎない。長兄は既に父と並んで農場をあちこち巡回していて、馬で連れだってゆく姿を家族ではない人を見るような目で遠目に眺めていたのを思い出す。 日向で小さな蝶やバッタを追いかけながら過ごした春の日は、もはや遠く手の届かない彼方に過ぎ去ってしまった。 周囲に見えるものと言えば、踏み固められた土の上に立つ雨ざらしの小屋、ものものしく武装した男たちといった具合で、花々に顔を寄せて微笑んでいるフィアはなんとも優雅に見える。 「カタバミにバーズアイ、ヒナギク。どれも食えないし薬にもならん花ばかりだな」 「あら、意外。花の名前を知ってるのね」 フィアがからかうような顔をして俺を見る。 「ガキの頃にさんざん草取りをさせられたよ」 「ちょっと、これを見て」 フィアが俺を手招きする。指差しているのはヒナギクで、花の中央にごく小さな黄色い花筒がこんもりと密集して、そこから放射状に白い花弁が幾重にも伸びている。花の上に虫が一匹たかっているのが見えた。親指の先ほどで肉厚の体を甲羅で包み、鉤のついた六本の脚をもっている。甲羅の色は深緑で、ところどころに小さな白い斑点がついている。  「これがハナムグリよ。食べられるふかふかのベッドで朝寝したいものね」 フィアはほころぶように微笑んでいるが、俺にはただの虫にしか見えない。父があらゆる虫を手で叩き潰していたのを思い出す。雑草も虫も、たいていは農場の敵であった。それにこう言っては申し訳ないが、これから行くカオカ遺跡で遭遇し、狩ることになるであろうツノムシをどうしても連想してしまう。ツノムシはこいつの数十倍の大きさではあるが。 「なるほど見たことがある虫だ。そいつは悪さはしないんだろうね」 「何にも。幸福そうで羨ましいだけよ」 フィアが同意を求めるように眉を上げるが、俺がこの光景から何の楽しみも見出していないのに気付いたらしく、顔色を曇らせた。 「刃物を振り回して暮らしてる私たちは、たまに花や虫を見て心を和ませる必要があるんじゃないかしら?」 「すまんが詩人じゃないんでね。そのハナムグリは、蜂と一緒で受粉の役に立ちそうだから、少なくとも害虫ではないな」 フィアはほんのいっとき顔をしかめて視線を逸らせた。屈んでいた背を伸ばし、春を迎えている周囲の林を見渡している。 「詩人になる必要はないのよ。でも損得を忘れて自然を見れば、私たちが何者なのか判りそうな気持になる時があるわ」 自分が言わなくてもいい事を言いそうになっているのが判るので口を閉ざした。俺が近衛だった頃の師匠は、目が覚めている限り自分が今持っている武器の届く範囲を意識しろと教えてくれた。それだけではない、他にも多くのことを教えてくれた。しかし、花や虫の話をしたことは一度もない。 フィアと何となく気まずくなってルメイに助けを求める。 「損得に敏感なルメイ殿はどう思うかな」 ルメイは話に乗って来ないばかりか沈鬱な顔をして黙っている。そばに立っているが、俺たちの話を聞いていない様子だ。 「どうかした?」 フィアが声をかけると、ルメイの意識がこちらに戻ってきた。 「ああ、すまんな」 相変わらず浮かない顔をしている。何か気に障ることを言っただろうか。いつからこんな風だったか思い出せない。ルメイはたまにふさぎ込むことがあるのだ。 「何か気になることがあるか?」 ルメイはしゃがんで右手の小手を脱ぐと、小さな花の群れを撫でた。 「今朝、新聞を読んだだろう。知合いの訃報があった」 思わず言葉に詰まった。そういえば、しげしげと新聞を読んでいる途中で手が止まって、いきなり畳んで返してきたのだった。 「親しい人だったの?」 フィアが気遣わしげに問う。 「それほどでもないが、ラパールさんとは取引をしたことがある。物言いはきついが、真面目な人だったよ。山賊にやられるとは、厭なご時世だ」 ルメイは何度か首を振ってからヒナギクの花を茎ごと何本か手折ると、立ち上がって笑顔で振り向いた。花をつまんだ指をフィアに向けている。 「暗い話はここまで。今朝は陽気がいいから姫御前に花を贈ろう」 フィアはわずかに顔を傾けてしっとりと笑った。 「ありがとう」 花を受け取ったフィアは自分の装備を見下ろして逡巡したのち、それを胸元の短刀ホルダーに差して両手をひろげてみせた。ルメイも、俺も、笑顔を返す。  「よし。早いとこ井戸を使って掲示板を見に行こう」 ルメイが右手の指を思い切り開いて小手をはめ直しながら気合を入れた。横道にそれた俺たちは順番を抜かされていた。俺は場所を確保して釣瓶を井戸に落とした。桶が水面に当たるバシャンという音が反響する。桶を引き上げ、水筒の中に入っている古い水を捨てた。片膝をついて細長い桶から水筒に水を詰め、きつく蓋をする。ルメイとフィアの水筒も受け取って水を入れ替えてやる。 井戸の傍は土が湿気ていて、草の隙間から陽光を白く反射している浅い水溜りが見える。そういう場所を好むらしい茎の太い、葉の付根が赤い野草が生い茂っているが、名前は知らない。俺は立ち上がって井戸を後にしながら思った。普通、商会の人は素人を相手に取引をしない。カリームとの親交も考え合わせると、ルメイは商人だったのかもしれない。それをなぜ隠すのかは判らないが。 敷地の奥に馬房があり、その背面の壁に雨避けの付いた掲示板がある。そこに手配書や灯火新聞の記事を書き写したものが張り出されている。大きなネバの手配書の下には木札が何枚も打ち付けられていて、出没した場所と日時が記録されている。それをざっと眺めれば、ネバがこのところ月に何度かチコル城址やデルティス方面で襲撃を繰り返しているのが判る。 解せないのはその移動の速さだ。山賊たちは人目を忍んで街道を迂回しなければならない筈だ。どうすればこれほど素早く移動できるのか、見当もつかない。  横並びに目を移すと隣にもう一枚掲示板があり、そちらの手配書には大きな×印が書かれている。日付と賞金稼ぎの名前が書いてあり、そのお尋ね者が既にこの世にいないことを告げている。例えばこんな風に。 金貨十枚で手配されていた待伏屋のジャッキーは、カリグラーゼの林で白盾のスミスと鉢合わせし、逃げようとしたが捕えられた。翌日イルファーロに連行され、本人であることが確かめられた後、名残の丘で吊るされた。 金貨二十枚で手配されていた牛殺しのホアキンは手勢四名と共にカオカ遺跡で冒険者を襲撃したが、巡回中だったジェフリー・ゴードンに討伐され、首と胴を二つにされた。イルファーロに持ち帰った首により賞金首であることが確認され、その首は名残の丘に晒された。 掲示板の横から垣根越しに馬場が見え、そこで顔を付き合わせて話をしているのがスミスとジェフリーだ。スミスは胸当てを装備し、腰にロングソードを、背には盾を担ぎ、首には目印の黄色いスカーフを巻いている伊達者だ。ジェフリーはたいてい鎖帷子を身に着けている。二人とも名うての賞金稼ぎで、いつも五、六人のパーティーで主だった狩場を巡回している。全員馬を持ち、これ以上ない装備を整えている。 普通の冒険者と違うのは、彼らが狩るのがモンスターではなく賞金首ということだ。ひとたび賞金首を仕留めれば大金が転がり込み、おけらであってもザックの小屋で寝食は保証されている。そういう腕に覚えのある連中が、ここで何人も寝起きしているのだ。 掲示板には賞金稼ぎのパーティーが今日どちらの方面に巡回に出るか表示されている。それによれば、白盾のスミスたちは午前中から午後にかけて、チコル城址方面を巡るようだ。チコルへ狩りに出かけようとしているパーティーには心強い情報だ。 それで、賞金稼ぎが冒険者たちから温かく迎えられているかと言えば、そうでもない。どちらかといえば畏怖されている。言葉を変えればその稼業は人殺しであり、人間相手に渾身の力で剣を打ち込む者には、やはり恐怖を感じるものだ。 「見ろよ、カオカ方面にも先客があるぜ」 ルメイが掲示板を見て言った。専用の木札を銅貨で買ったパーティーリーダーは、そこに自分の行先を掲示することが出来る。カオカ方面に三枚の木札がかかっている。ジルド・レスピーギ。知らん名だ。ジェラール・マショー。名前だけ知っている。最近大所帯のパーティーで名を馳せている剣士隊長だ。ウィリー・マードック。おお、剣士ウィリーがいる。ロック隊長のパーティーで何度も一緒に狩りをした仲だ。 ちらっとチコル方面をみると、木札が五、六枚並んでいる。まっとうな冒険者パーティーが多く出向いている狩場はそれだけで頼もしい。いざという時には協力しあって山賊に対抗することも出来るからだ。親しいパーティーリーダーが同じ狩場にいればさらに心強い。衛兵のいない街の外へ出たら、どこで山賊に襲われるか判らないのだ。 俺のように木札を買ってまで出先を示さないパーティーリーダーもいる。今日は特に狩場が込み合いそうな日和だ。カオカ遺跡の入口にある二枚岩のような良い狩場には順番待ちが出来ていることだろう。 日当たりの良い場所で椅子に座ったザックの脇を通って敷地から出る。 「良い狩りを」 辺りの景色を眺めていたザックが声をかけてくるので、手を上げて挨拶した。ザックの顔を見ると、皺の中にたたまれた細い目が春の陽を満喫しているのが伝わってくる。 (→つづき) |

| 戻る |