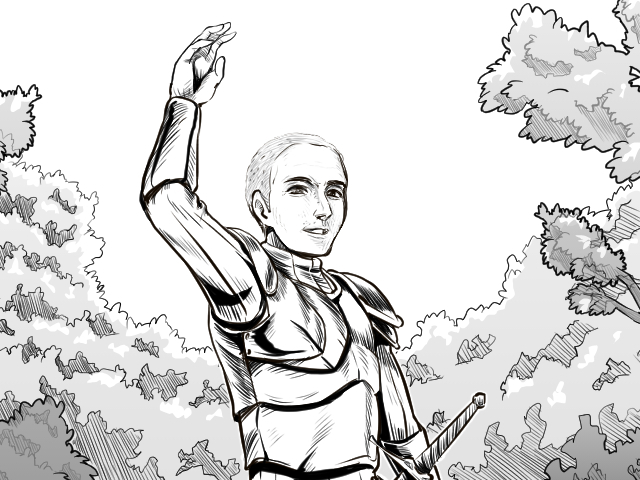

二枚岩の狩りを眺めていたら、横から男が歩いて来た。 「セネカじゃないか、久しぶりだな」 日に焼けた顔に一癖ありそうな笑い皺を刻んだ男が、太い腕をあげて挨拶してくる。黒髪を色が判らなくなるほど短く刈り込んでいるが、それでも耳の上あたりが白くなっているのが判る。年季の入った革鎧を身に着け、腰には長剣を差している。 「ウィリー、相変わらずだな」 笑顔で拳をぶつけ合った。相変わらずの意味の一つ目は、酒を飲むたびにこの稼業はもうやめると愚痴るくせに今でも狩場に立っていること。そしてもう一つは、予備の武器の多さだ。長剣の他に短剣を二本帯に吊るし、胸元の短刀ホルダーには柄が擦り減るほど使い込んだ短刀が二本納まっている。 ウィリーはちらっとルメイとフィアを見てから声をかけてくる。 「二枚岩を使いたいのか? おそらく午後まで無理だぞ」 ウィリーの背後、岩場から斜面にかけて林が始まっている辺りに座り込んでいる冒険者が三人いる。ウィリーのパーティーは四人組みで、先に狩りを始めたジェラールが一段落するのを待っているのだ。三人の男たちは装備をつけたまま木陰に腰をおろし、後から来たパーティーにリーダーが順番待ちの因果を含るのを眺めている。ただ待っているのは苛つくもので、後からさらにパーティーが来ると神経質になりやすいものだ。 俺は狩場ではなるべく敵を作らない。一人ならともかく、俺のやることにルメイとフィアの命が掛かっているのだ。 「ここで狩りはしない積りだ」 ウィリーの背中をぽんぽんと叩いてから、ウィリーと組んでいる連中に手を振って見せた。俺とウィリーは古い馴染なのだから、親しいことを示しておかないと。休んでいる三人のうち一人が手を振り返した。赤茶色のあご髭を伸ばした屈強そうな剣士で、狩場で何度か会ったことがある気がする。 人気の狩場は先着優先だが、いつまでも長居をして良いというわけではない。パーティーメンバーひとりにコボルト二匹、つまり銀貨四枚行き渡るまで狩ったら、待っているパーティーに場所を明け渡すのがルールだ。ジェラールのパーティーは六人なのでコボルトを十二匹倒したらウィリーのパーティーと交代する。今、岩場の隅にコボルトの死体がひとつ転がっているので、二匹目の獲物を探しているところなのだろう。ジェラールの狩りはあと十一匹仕留めるまで続く。 もしここで狩りたいと思ったら、ジェラールの次にウィリーのパーティーが狩りをして、それが終わってから、ということになる。ウィリーの言う通り午後になってしまうだろう。 「どこで狩ろうってんだい?」 ウィリーが側頭を掻きながらこっちの顔を覗き込んでくる。 「ちょっと遺跡の奥に行ってみようと思ってな」 金ぴかツノムシの狩場があるなどとはおくびにも洩らさぬようにしなければならない。しかし冒険者の経験が長いウィリーはそれとなく探りを入れてくる。 「珍しいな、女の冒険者か。武装をみると罠師かな。遺跡の奥になんかあるのか?」 詮索されたフィアは涼しい顔を返しているが、俺はにっと笑ってウィリーの肩を掴んだ。 「実は新しい編成のパーティーでな。腕ならしにコボルトを狩ってみようと思うんだが、ここは順番待ちが長くてかなわん。どうだウィリー、先にやらせてくれんか」 ウィリーはさっと手をかわして首を振った。 「いやいや、そういう訳にはいかんよ。メンバーの手前もあるし」 「そうだろうな。というわけで、邪魔にならん奥の方で、気楽にやらせてもらうよ」  ホーッ、という掛け声が聞こえてきて、その場にいる全員が二枚岩の方に目を向けた。狩りをしているパーティーの釣り役がコボルトを連れて来たようだ。ホーッ、ホーッという掛け声がどんどん近くなってくる。 盾役のジェラールがさらに重心を落として細道の先を凝視している。待伏せしている剣士たちも剣を握り直し、体を揺らしながら待ち受けている。離れた場所で順番待ちをしているだけの連中も、何かあればすぐに立てるように岩場の方を注視している。 コボルトは素早いので狩るのが難しい。二枚岩の狩場はそのコボルトの動きを封じ込めるのにもってこいの狩場だ。うまく仕留めればほんの一息で片が付く。しかしせっかく待伏せしている場所に誘き出しても、後ろに逃がしてしまっては意味がない。そうなったら、跳ね回るコボルトを大勢で追いかけ回す羽目になる。 「ホーッ!」 ひときわ大きな声がして、釣り役の男が二枚岩の間の細道から駆け出して来た。そのすぐ後ろからコボルトが飛び出してくる。俺は左手で丸盾を浮かせてバスタードソードを抜いた。コボルトが近すぎる。釣り役の男がジェラールの構えている盾の脇をひょいと抜けて走り過ぎた。 「ウラァ!」 ジェラールがコボルトに体ごと盾をぶつけようとする。しかしコボルトは盾に掠っただけでその場を通過してしまった。 「抜け抜け!」 ウィリーが抜刀して剣を掲げ、木陰で待機していたパーティーメンバーの方を向いて怒鳴った。三人の男たちも立ち上がって剣を抜いた。ルメイとフィアは俺の背後に回りこんだ。ちらっと確認すると、ルメイは突起のないメイスを握り締め、フィアは短剣を抜いて構えている。 「すまん後逸した!」 盾を当て損ねて倒れそうになったのを踏みとどまったジェラールが振り向いて怒鳴った。岩場のそばで待ち伏せしていた男たちも剣を構えたまま前に出て来た。彼らは殲滅役なので盾を持っていない。それぞれ正面に深々と剣を構えてゆっくり歩いてくる。 釣り役の男は振り返り、自分がまだコボルトに追われているのを見て慌てた。コボルトは血糊が乾いて黒々とした革鎧を身に着け、片手に短剣を握り締めている。長い距離を走ってきたらしく釣り役の男は喘ぐように息をしていて、コボルトもコッホコッホと息を荒げている。 立ち止まった男に向けて、コボルトが短剣を振り下ろした。荒削りでなんの技量もない剣捌きだが、体に比して力があるので当たれば革鎧も貫く勢いだ。男は横ざまに身を投げてその一撃をかわし、地面を手で掻い込むようにして立ち上がろうとする。そこへコボルトがさらに詰め寄る。 「ウラーッ!」 俺は大声を出しながら剣で丸盾の外周を叩いた。体勢を崩さないようにしてすり脚でコボルトに近寄る。コボルトがこちらを振り向いて歯をむき出し、身を低くして唸り声をあげた。追いかけられていた釣り役の男は這う這うの体で逃げ出した。ジェラールと彼の剣士たちがコボルトの背後に進み出てくる。 コボルトの短剣が届く位置まで進んでから半歩引き、盾だけ残して攻撃を誘う。コボルトが盾を割ろうとするかのように力任せに短剣をぶつけてくる。コボルトの剣が盾に当たって動きが止まった瞬間、すかさず前に出て盾を押し込む。盾の背後で、刃のついていないリカッソを握って肘をたたみ、切っ先を前に向けて構える。背後から剣士たちが迫っているのを知っているので、盾で押されるのを嫌ったコボルトが苦し紛れに短剣を振り上げる。その瞬間を狙いすまして盾を傾け、コボルトの胸をまっすぐ突いた。柄を握っていないので致命傷となるような深い傷は与えられないが、剣先は革鎧にめり込んでいる。柄を握り直し、剣を引き抜いて振りかぶった。コボルトは顔面への直撃を避けようとして短剣を正面に構え直す。その右肘から先を斬り落とす。 「シャアアア!」 コボルトが叫び声をあげる。短剣を握ったままの毛むくじゃらの腕が地面に落ちた。振り下ろした剣を持ち上げて肩に担ぐようにして構え、水平に勢いよく振り出してコボルトの首を深々と斬った。皮一枚が残り、コボルトの頭部は背中側へ引っくり返ってそこで止まった。切り口を晒した首から黒い血が盛り上がる。 「お見事!」 すぐ後ろまで迫っていたウィリーが大きな声を出した。ジェラールがコボルトの背後から斬りかかろうとする前に、コボルトは膝から崩れて地面に倒れた。俺は緊張を解いて剣を下ろし、肩で大きく息をした。盾を押し込んだ時に左肩に走った痛みを誰にも悟られまいとじっとしている。 「とどめを刺さなくてもいいだろ!」 ジェラールが怒鳴るのでその顔を覗き込んだ。初めて見るが、駆け出しのパーティーリーダーを気取る若造という顔つきをしている。どうやらプライドを傷つけられたようだ。首まで覆う織りの細かい鎖帷子を頭から被っているので、コルネットをつけた修道女のように見える。 剣を抜いたまま対峙している時は口のきき方に気を付けるべきだぞ、ジェラール君。これじゃまるで大勢で斬り合いを始めるような雰囲気じゃないか。そういう思いを込めて睨むが、どうも伝わっていないようだ。  「俺たちが誘き寄せたんだ。引き付けておいてさえくれたら、これだけ剣士がいるんだからさ」 若いリーダーが剣の先で周囲をぐるりと示した。ジェラールが率いる剣士が倒れたコボルトの周りに突っ立っている。 「後逸しといてその言いぐさはないだろ」 さすがにむっとした口調でウィリーが言い返した。チェインコイフから見える顔の面積は狭いが、それでもジェラールが顔つきを変えたのが判った。 「ああ、そうだな。悪かった。その耳は取ったらいいよ」 ジェラールがコボルトの死体を剣で示した。コボルトの耳はとどめを刺した者が所属するパーティーのものになる。ジェラールはそれが惜しいのだ。本来ならふざけるなと怒鳴りたいところだが、俺は狩場では敵を作らない。剣に付いたコボルトの血を振り払ってから鞘に納め、静かに口を開いた。 「せっかく釣って来たんだ。お前らの分け前にしたらいい」 ジェラールは無言で剣を納め、片膝をついて胸元のナイフを抜くと、倒れたコボルトの耳を引っ張って切り取った。それを懐に入れながら何も言わずに歩み去り、仲間に向かって声をかけた。 「集合! 釣り役さん、悪いけどもう一回段取りを確かめるぜ」 危うく死にそうになった釣り役がばつの悪そうな顔をして岩場の方へ歩いて行く。その途中で俺に頭を下げた。俺は頷いて小さく手を上げてみせた。 「ま、色んな奴がいるってこった。気にすんな」 剣を納めながらウィリーが言う。パーティー同士のやり取りに慣れていないルメイとフィアは俺の背後でずっと様子を窺っていたが、二人とも面白くなさそうな顔をしている。 「それはそうと、最近は山賊が多くて物騒だ。共闘してくれんかな」 「ちょっと待ってくれ」 俺は振り向いてルメイとフィアを呼び、小声で話しかけた。 「ウィリーのパーティーと共闘の約束をするが、いいか?」 ルメイが頷く。フィアは囁き声で、共闘? と聞いてくる。 「強敵や山賊に襲われた時に互いに助け合う約束だよ」 「わたしたちここからずっと先へ行っちゃうけど?」 「お互い連絡がつけばの話さ」 フィアも何度か小さく頷いた。 「いいわよ。セネカにお任せする」 俺は振り向いてウィリーの顔を見た。 「俺たちはこれから遺跡の奥に移動するけど、それでもいいか」 「構わんさ。お前が組んでくれるなら頼もしい」 ウィリーは所在なさげに立っていたメンバーを呼び集めた。 「ウィリーのパーティーはセネカのパーティーと共闘する。うちのメンバーはドゥッテとトーリンの兄弟と、赤ひげのメイロー、総勢四名だ」 ウィリーがメンバーを紹介した。よく似た顔の剣士が二人と、赤いあご髭を生やした屈強そうな剣士が一人。俺も背後を示してメンバーの名を挙げる。 「こっちはルメイとフィア、総勢三名」 共闘の約束をする時の流儀に沿って剣を抜き、高く掲げて互いに打ち合わせた。チャリと渇いた音がする。すぐにも剣を納めながらウィリーが思い出したように言い出す。 「そうだ。ジェラールにも声をかけよう」 確かにそれが礼儀というものだが、俺はジェラールとは顔を合わせたくない。ウィリーの後からついていくと、パーティーメンバーと打ち合わせをしていたジェラールが胡散臭そうに俺たちを振り返った。だがウィリーはそんな態度はまったく意に介さない。 「いよう、ジェラール。俺はセネカのパーティーと共闘することにしたんだが、あんたも頼むよ」 ジェラールが目を細めて俺を睨んでくる。 「あんたもここで狩るのか?」 「いや、遺跡の奥で狩らせてもらう」 ジェラールが二枚岩の細道から遺跡の方を一瞬見てから俺に視線を戻した。 「三人で?」 「そうだ」 三人で何が出来るという見下しがありありと見える。勢い、何か文句があるのか、という顔で切り返すことになる。ジェラールがさらに目を細めた。この上物のチェインコイフを被った若造を殴りつけたくなってくる。 「俺たちはいいよ。あんたらは好きにしたらいい」 共闘を断るということは、お前らが死んでも関係ない、という意味だ。ウィリーが心外そうな顔をした。 「おい。断るのかよ」 ジェラールの顔に苛立ちが露わになった。 「俺の勝手だろ? 俺たちはここをさっさと終わらせて、次に行きたい所があるんだよ。面倒に巻き込まれるのはごめんだ。それとな、遺跡で狩るなら、こっちの邪魔にならんように、うんと奥で頼むぜ」 ジェラールが話を終わりにする合図にさっと手を振ってから、メンバーの方に向き直った。ウィリーが振り返って両手をひろげてみせる。 「俺たちはもう行くぜ」 ここから早々に立ち去りたい一心で言葉が出た。ウィリーは納得いかない顔をしていたが、最後には人懐こい笑顔に戻った。 「色々あったが、良い狩りを」 「そっちも良い狩りを」 ウィリーに言葉を返してから、二枚岩を大きく回り込む林の方へ向かって俯き加減に歩き始めた。ルメイとフィアもついてくる。 すぐに自分の失敗に気付いて気がふさぐ。ウィリーのパーティーメンバーとはもう少し良い顔を見せ合ってから分かれるべきだった。メイローと呼ばれた剣士はさっき俺に挨拶を返してくれた赤ひげの男だ。一緒に組んだことはないが、出来ればああいう気持ちのいい奴と組みたいものだ。 昨日、酒場で再会したロニーのことをふと思い出した。あいつはルメイやフィアともうまくやっていける筈なんだがなあ。よりによって黒鹿亭に働き口を求めて行ってしまった。この三人に、ウィリーやメイロー、ロニーが加わってくれたらさぞかし頼もしいだろうなと思う。 それから自分に向かって言い聞かせる。大所帯のパーティーをまとめるのばかりがリーダーの役目ではない。林の中に入って他のパーティーが見えなくなると、足を止めてルメイとフィアに声をかけた。 「嫌な思いをさせてすまなかったな」 ルメイが眉を吊り上げる。 「なんでセネカが謝る。狩場ではいつもこんな感じだろ」 フィアも俺の腕を叩いてくる。 「気にしないで。ジェラールは厭な奴って覚えたわ」 ルメイが鼻で笑って、まあな、と答えた。俺は黙って頷いてから林の奥に進んだ。林は小さな土手を越えるとすぐに途切れる。坂道の下に、木漏れ日に照らされた遺跡の入口が見えてきた。 (→つづき) |

| 戻る |