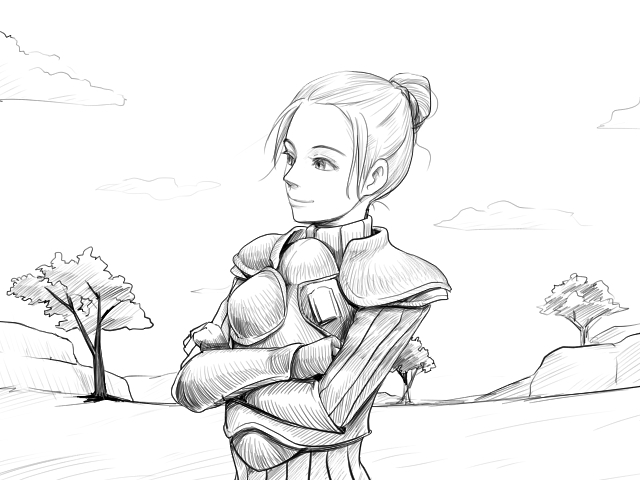

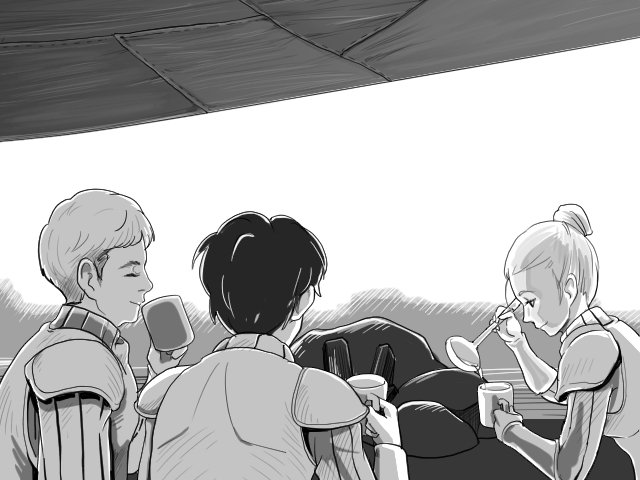

呪いの森。 そこへ行きたくない理由なら幾らでも思いつく。そもそも名前が嫌だ。験が悪い。 昨夜見た劇では追い詰められたデルティス公が落ちのびて狂い死にした場所だ。物語であるとは判っていても、毒の泉がこんこんと湧き出で、老木が夜な夜な繰り言をかたり、太古の精霊がその叫びで人を狂わせる、という禍々しい森として描かれていた。いずれにせよ、何か良くないことがあってそのような名が付けられたのに決まっている。 呪いの森は街から遠く、どんなモンスターが出るのか判らない。 ツノムシ、コボルト、ズールの類は当然いるだろうし、人狼の姿をしたワーウルフも現れると聞いている。視界の悪い森で名も知らぬモンスターと鉢合わせすることも考えられ、探索の難易度は相当に高い。熊や狼といった野生動物もいる筈で、森の奥に分け入るならば入念な野営術を駆使する必要があるだろう。おいそれと踏み入るような場所ではないのだ。 呪いの森へ行くというパーティーの話を聞いたことがない。 人が住んでいないのだからモンスター討伐の依頼はかからない。遺跡や城址があるという噂すら聞いたことがなく、あてもなく探索するには余りにも広い。呪いの森はデルティスの北に位置し、東端はカオカ、西の端は遠く中央山脈まで続いている。北の端は地図にのっていない。一度も行ったことがないので土地勘がなく、迷ったら一巻の終わりだ。森のなかではいったい何を目印に進んだら良いのか。 フィアが行先を告げずにいたわけが判った。 初めて酒場で会った時、狩場がどこかはっきり言わなかったので気にしてはいたが、まさか呪いの森だったとは。最初から呪いの森でツノムシを狩ると聞いていたら、恐らくパーティーを組むのを断っていただろう。俺は今、不承不承ながら呪いの森へ行く気でいる。ここまで準備して途中で投げ出せるわけがない。しかしうまいことフィアに乗せられたという気がしているのも確かだ。 「もう少し早めに言ってくれたらなあ」 ルメイは冒険者としての自信がないので、少し恨めしそうな顔をしている。フィアが片方の口の端だけ吊り上げてルメイを下から見返した。 「出会った時に言ってたら、パーティーを組んでくれた?」 その問いには俺が答えた。 「恐らく二の足を踏んでいただろうな」 フィアが残念そうに溜息をつく。 「最初に言わなかったんだから、無理強いはしないわ」 俺の顔を見ているフィアが努めて表情を隠しているのが判る。今、とても心細い筈だ。俺たちが騙されたと思っているのではないか、と気にしてもいるだろう。しかしそういう気配は青灰色の瞳の奥に閉ざしたまま、柔らかい微笑を浮かべている。 「どうする? やめる?」 フィアはまるでスープのお代わりは要りますか、と尋ねるような何気ない口調で聞いてきた。ルメイも無表情に俺を見る。 「行くさ。金ぴかツノムシを百匹狩りに」 力強く答えると、フィアの顔に笑みが浮かんだ。そして小声で、オオルリコガネよ、と言った。 「ここまで来て引き返すわけないさ」 ルメイも言い添える。恨みがましい響きはない。 「二人ともありがとう。なんだか騙したみたいでごめんなさいね」 ルメイが後ろ頭を掻きながら間延びした声を出した。 「ああ、姫御前にそそのかされてとんでもない所へ行く羽目になったなあ」 フィアは一瞬申し訳なさそうな顔をしたが、立ち上がって少し離れた所に立つと、両足を開き気味にして腕を組み、胸を張った。 「わたしにはこれからする狩りが目に浮かぶの」 そう言ってゆっくり遺跡を見渡す。 「狩場までの道のりも、どこに拠点を設営するか、いかにしてオオルリコガネを狩るかも、手に取るように判るわ」 フィアは金髪を後ろ頭にまとめて玉のように編み込んでいるが、ツノムシ狩りで動き回ったのでほつれた髪がこめかみから垂れている。特別に仕立てた革鎧を身に着け、背筋を伸ばして腕を組んでいる様はいかにも凛々しい立ち姿だ。そうして風を受けながら瞼をなかば落とし、落ち着きはらった笑みをみせている。  「呪いの森は何度も往き来している狩場よ。夜になると狼が遠吠えをする果てしない森だけど、呪われやしないわ」 フィアは調子をとるように首を傾けて俺を見て、挑むような口調で言う。 「どう? ぴんぴんしてるでしょ?」 胸を張っただけでは物足りないらしく、腕を組んだまま軽くつま先立ちして見せている。フィアは頼もしいことを言う。俺は自分より年下の女に勇気づけられているのだ。 「そうだな」 昔の俺なら考えられないことだが、フィアに笑顔を返した。 フィアは狩場の秘密を打ち明けて清々したらしく、我が事なれりという爽快な顔をしている。出会った時からたった今まで、俺たちが最後までついてくるか気にしていたのだろう。フィアの狩場へ三人で行くことが本決まりとなった今、この狩りをやりおおせる気概で漲っている。 「わたしを信じてパーティーを組んでくれたセネカとルメイに、お宝を約束するわ」 フィアが俺とルメイを見てから真顔になった。 「誰も知らない、手つかずの狩場よ」 俺は小さく頷いた。本来ならリーダーの俺が言わねばならない台詞だ。 「それは楽しみだ」 ルメイがフィアを見上げて答えた。その途端、ルメイの腹がぐうと鳴った。 「ちょっと、ルメイ、いまいい所だったのよ?」 雄々しく背筋を伸ばしていたフィアが、一転してくつくつと笑いながら座っているルメイの肩に両手をおいた。 「ここに、竈があるじゃないか」とルメイがおどけて言った。 「そうね。ちょっと早いけどお昼にする?」 フィアが楽しそうな顔で提案してくる。この先、食事をとるのに都合のいい場所があるとは思えない。 「そうだな。俺は柴を刈ってくる」 背嚢から鉈を出してぶらりと丘の斜面に向かった。 灌木が生えている辺りでまだ柔らかい枝を刈って回った。 丘は風が吹くたびに草が靡き、わずかに浮かんだ雲はゆっくりと青空を流れていく。人生は判らないものだ。昨日の朝、俺はスラムで惨めな朝を迎えた。何をやってもうまくいかず、じり貧のまま死ぬのが嫌で街にでた。狩りに手慣れた男と組んで何とか盛り返そうと思っていたが、まさか自分より若い女を仲間にするとは思ってもみなかった。灌木の枝を握り、しならせ、根元に鉈を振り下ろす。楕円形をした切り口は湿気ていてツンとくる匂いをさせる。枝を折って長さを揃えながら小脇に抱える。 俺は反省しなければならない。 フィアのような体の小さな冒険者が呪いの森まで何度も出向いていたのだ。腕力のある奴が良い冒険者というわけではない。フィアは非力ながら危険な旅を一人で切り抜けるだけの技量があるという事だ。大の男が森を怖がっているのは恥ずかしい。フィアは頼もしい仲間ではないか。 俺は元兵隊だったのだから、こと剣について腕に覚えがある積りでいるのは大目に見てもらおう。しかし剣をうまく扱える奴が良い冒険者とは限らない。酒場で初めて会った時は女の冒険者であるフィアを半人前のように思い込んでいたが、ツノムシの狩りを見る限り、半人前は俺たちの方だった。剣士の熟練と冒険者の熟練は中身が違う。 ツノムシの死体から目を逸らせて先に行こうと促した時、フィアが一喝してきた語気を思い出す。 俺にも他の連中と同じく、狩場を男の世界と考えている節があり、女を見下すような態度が出てしまう時がある。だが冒険者のパーティーに男も女もない。それぞれが役目を果たすだけの話だ。役目を果たせない奴はパーティーを去るしかない。これから呪いの森に行くならば、フィアに教えてもらうことが沢山あるだろう。教えを乞う側には相応しい態度があることを肝に銘じておかなければならない。 剣を振り回すのが好きな奴が多いパーティーで、探索巧者の老練なメンバーがなんとか狩りを先導しようと苦労するのを何度も見てきた。かつて所属していたロック隊長のパーティーがまさにそれだった。ロックは威勢の良い男でそれが売りだったが、いささか軽率だった。一緒にいたロニーも陽気と言ったら聞こえがいいが、どちらかと言えば能天気な男だった。二人して獲物を求めて次々と奥へ進む傾向があった。 ウィリーは普段あまりロックのやり方に口を挟まなかったが、軽率の度が過ぎれば遠慮なく窘めていた。後から思い返せば、探索の深度、食事をとるタイミング、帰途につくべき時刻の見極めは、いつもウィリーがしていたのに気付かされる。 集めた柴を小脇に抱えながら東屋まで戻った。 フィアとルメイが竈のそばで昼飯の準備をしている。今日の昼はどうやらパンと野菜のスープらしい。小さな鍋に水筒の水を入れ、青菜は既に切り揃えてある。足の早い物から食うのが道理で、柔らかい白パンと野菜を真っ先に食べるのだろう。いつも硬いパンと水だけで済ませていたので、狩場での食事がこんなに楽しみなのは随分と久し振りだ。竈の脇に柴をおろすと、さっそく火を起こしにかかる。 フィアは跪いて竈に覆いかぶさり、麻紐をほぐした火口を火打石に添えて鉄片を打ちつけた。火花が散り、揉まれてひろがった繊維から白い煙がにじみ出てきた。フィアがそこに優しく息を吹きかけると、小さな赤い炎が立ち上がる。それを竈の底に置いた粗朶の下に潜らせると、乾ききった粗朶に火が移ってパチパチと音がし始めた。フィアは俺が刈ってきた生木の枝を、一本また一本と足しながら火を大きくしてゆく。やがて竈は炎の熱気で一杯になった。  俺とルメイが見ている前で、フィアは実に手慣れた仕草で調理をする。小さな鍋を火にかけると、やがて湯が沸き始めた。鍋の中にひとつまみの塩を入れ、乾燥肉をナイフで削って落とす。灰汁を取りながらひと煮立ちしたところで刻んだ青菜を入れる。指で千切ってぱらぱらと落としているのは香草のようだ。フィアが柄杓で味見をする脇で、俺とルメイはカップを出して待ち構えた。フィアがそこへ熱々のスープを注いでくれる。丸い白パンには切れ目を入れて薄切りにしたチーズを挟める。 「お先に頂くよ」 ルメイがパンに齧りつき、湯気のたつスープを啜る。 「熱いわよ。火傷しないでね」 フィアは愉快そうな顔をして最後に自分の分を作っている。俺はパンを取って鼻に寄せると、その新鮮な匂いを深々と嗅いだ。いつもの堅焼きパンより柔らかい香りがする。俺はチーズの味がするパンを噛みしめながら、塩茹でした青菜のスープを飲んだ。ルメイと二人で食事をする時は水筒の水で胃に流し込むだけであったが、熱いスープとなると一味ちがう。こういうものがこの先も食えるのかと思うと楽しみになる。 「ありがとうフィア。これまでの食事と比べたら御馳走だ」 「これを御馳走って言うの?」 フィアが自分でもスープを飲みながらおかしそうに笑った。 ルメイがスープのお代わりをして昼飯は仕舞になった。 フィアがシュロ縄を束ねたもので鍋の汁気を拭い、燃えさしの柴を掻き寄せて灰をまぶしている。天気も良いし交替で少しだけ休むかなと思っていたら、ルメイが丘の方を見てぴたりと動きを止めた。そちらを見たままメイスを掴み取って握り締めている。俺はルメイが見ている方に目を向けた。竈の前で中腰になっていたフィアも鹿のように振り返ってそちらを注視している。 丘の斜面を男が走ってくる。 俺は剣の柄を握りながら立ち上がり、男が近寄ってくる方の柱のそばに立った。男の懸命な走り方から、何事かあったのが伝わってくる。 「止まれ! 名乗って用向きを言え!」 男は立ち止まり、両膝に手を置いて荒い息をし始めた。全身でぜいぜいと呼吸しながら上目づかいに俺たちを確かめている。俺は周囲を見回してみるが、その男以外には誰も見えない。 「ジェラールのパーティのマシューだ。さっき助けてもらった釣り役だよ」 男は小柄で、走り回るために短剣しか身につけていない。遠目にもさっき会った男だと判った。 「あんたら、セネカのパーティーだろ。やっぱりここだったか」 ルメイとフィアが俺の脇に並んで様子を見に来た。二人とも不安そうな顔をしている。 「たしかに俺はセネカだ。何かあったか?」 俺が尋ねると、マシューは大声を出すために胸をそらせて息を吸い込んだ。 (→つづき) |

| 戻る |