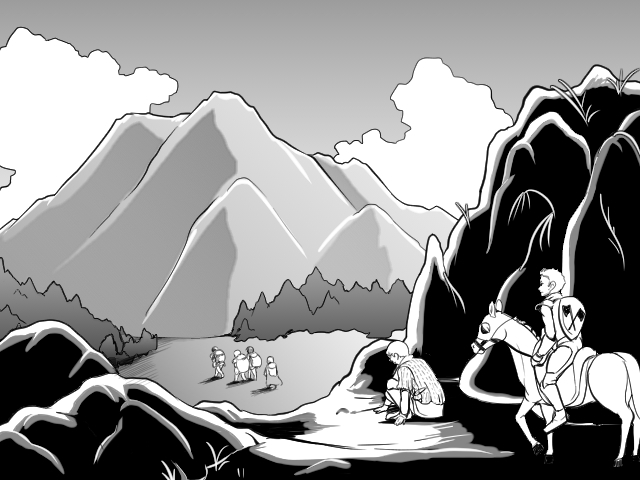

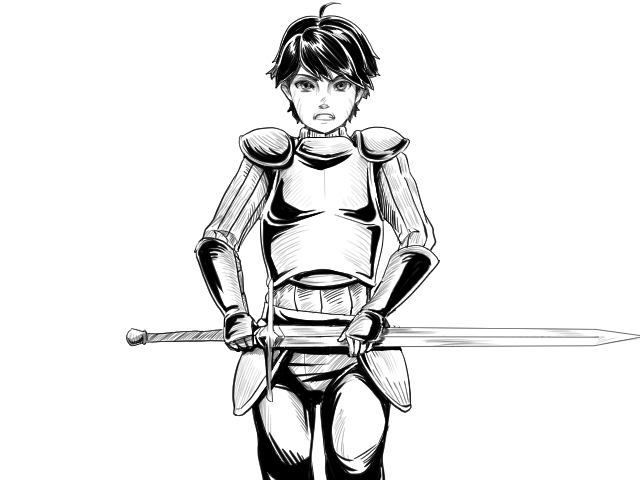

「助けてくれ! 二枚岩に山賊がきた」 マシューはそれだけ叫んで俺の返答を待っている。これは面倒なことになった。これから遠征をする身としては厄介事に巻き込まれたくないというのが素直な気持ちだ。それにしても街から近い狩場に二つもパーティーが留まっている状態だったのに山賊が現れるとは珍しい。 「災難だったな。だが俺はジェラールとは共闘の約束をしてないぞ」 思わずそういう言葉が出た。俺たちは正義の味方ではない。マシューはそのことを道中考えていたようで驚いた顔はしなかったが、控え目に言葉を返してきた。 「判ってる。でも助けて欲しい。それと、ウィリーのパーティーが加勢してくれて、連中も一緒に戦ってる」 これは参った。俺はウィリーとは共闘の約束をしている。このマシューという男はそれなりに大人のようだ。自分が助けを求めているのが筋違いだと判ったうえで頼んでいるのだ。卑しい人間なら開口一番に、ウィリーが山賊に襲われた、と叫ぶだろう。俺は色々なものを呑み込んで息を吐き、大きく肩を落とした。 「判った。助けに行く。山賊は何人だ」 「おそらく六人だ。林の方からいきなり出て来て、うちの剣士が二人やられた」 見張りをおいていなかったので奇襲されたのだろう。それにしても完全に武装した狩りパーティーの剣士を二人倒すとは、手慣れている。 「賞金首でもまじってたか?」 俺の問いにマシューは顔をしかめ、しばらく言い淀んだ。 「……サッコとオロンゾがいる」 輪をかけて厄介なことになった。他人を庇いながらそんな連中と戦うのは難しい。 「俺はこれからザックの小屋まで走って斧の連中を呼んでくる」と言ってマシューは肩を落とした。「間に合いやしないだろうけどな」 斧の連中というのは賞金稼ぎたちのことだ。 物陰から狩場を見て回る彼らの行動は山賊と似ていて紛らわしいので、盾や鎧に赤い斧のマークをつけている。血塗られた斧は復讐の意味だ。賞金稼ぎたちのなかには肉親や仲間を殺された恨みを晴らすために山賊を追い回している奴が多いと聞く。 そういえばザックの小屋の掲示板にスミスたちはチコル方面に出向くと書いてあった。今から走っても間に合うとは思えない。しかしマシューに骨折り損になるぞとは言えなかった。 「走り通しで大変だな。俺たちもすぐ向かうから、先に行ってくれ」 「ありがたい。やられた剣士は古い馴染だった。俺はこの通り剣を振り回す体じゃないが、あんたは強そうだ。かたきを討ってくれ。俺には走ることしか出来ねえ」 言うが早いか、マシューは元来た方へ走り始めた。途中で上半身だけ振り返って手を上げながら、頼んだぞ、と叫んでいる。  俺は振り向いて二人の前に立ち、口を撫でながら考えた。二人とも悲壮な顔をして俺を見ている。 危ない場所にルメイとフィアを連れて行きたくない。ルメイが山賊とやり合えるとは思えないし、フィアは罠師で人間相手に面と向かって戦う技術は持っていない筈だ。かといってこんな場所に二人を残しておけない。退散する山賊がここを通るかもしれないのだ。 ウィリーを助けるには今すぐ戻らねばならないだろうが、重い荷物を持ち歩いていたら体力を消耗する。しかし荷物を放置するわけにもいかない。 「これから全員で二枚岩に戻る」 俺がきっぱりと言うと、ルメイが嫌な顔をした。フィアは納得がいかない顔をしている。 「セネカ、あそこには大勢いたんだけど、三人しかいない私たちが今更行く意味があるの?」 フィアはずっと一人で狩りをしてきたから、他人のパーティーの都合で煩わされるのは不本意だろう。しかし山賊に対抗するには力を合わせるしかない。 「意味があろうとなかろうと山賊は倒さないと」 フィアがぐっと険しい顔をした。 「サッコとオロンゾに勝てるの?」 そんなことを口にするのに何の意味があるのか。俺は絞り出すような声で答えた。 「その積りだよ」 フィアの表情がさらに険しくなる。 「山賊相手に戦うのは俺がやる。ルメイとフィアは怪我をした奴の面倒を頼む。それぞれ武装をして、荷物はここに置いていく」 「荷物を置いて行くの?」 フィアが両手を放り上げて叫んだ。 「瓦礫の下に隠しておく。背嚢を背追ったまま走り回ったら向こうで体が使い物にならん」 俺は柱の外をぐるっと回って瓦礫が高く積もっている辺りをよく見た。なんとか使えそうな窪みがある。自分の背嚢を取って戻ると、そこに荷物を入れた。 「装備以外はここに隠しておこう」 ルメイがすぐに自分の背嚢を置いた。フィアもしぶしぶそれにならう。俺たちは荷物が隠れるように細かな瓦礫をその上にかぶせた。 「よく聞いてくれ」 小手を嵌め直しながら二人を振り返った。二人も大忙しで装備を整えている。 「最優先は俺たちの命。無理をして死ぬつもりはない。その次は共闘の約束。山賊は俺たち全員の敵だ。その次が持ち物。最後が旅程だ」 ルメイとフィアが俺を見ている。 「金はここにある」と言って脇を叩いてみせる。 「荷物は最悪買い戻せばいい。これに手間取ったら日程は順延する。手つかずの狩場は逃げないよ」 「わかった」 ルメイが装備を終えて頷いた。 「買い戻せない物もあるから、誰にも見つからないことを祈るわ」 フィアが荷物を隠した瓦礫の辺りを名残惜しそうに一瞥した。 「ついさっき哨戒しながら通った道だ。おそらくは今も大丈夫とは思うが、一応の用心はして進む。急ぎはするが、足場の悪い場所では走らない。足を挫くからな」 俺は丸盾の革紐に首を通し、もう一度二人と目を合わせた。そして、丘の斜面を駆け下りた。 二枚岩の近くの林まで来ると、歩を緩めて足音を忍ばせた。 廃墟を抜けるときは早歩き程度だったので余力はあるが、それでも肩が大きく上下している。剣先で地を擦るようにしてそっと進む俺の後ろを、ルメイとフィアも身を屈めてついてくる。 木々の切れ目からそっと遺跡の入口を窺うと、林の始まる辺りにかたまっているジェラールとウィリーたちが見えた。何人か倒れていて、それを介抱している者もいる。さらには抜いた剣を岩の方に向けて構えている者もいる。様子がおかしいと思って二枚岩を見ると、そこに山賊らしい風体の男たちが数名いるのが見えた。山賊たちは岩の上を見上げている。岩の上には、冒険者が二人取り残されている。 木々の間を縫ってウィリーたちと合流することにした。 山賊に襲われたパーティーが固まっている所に近寄ると、驚かさないように声をかけた。 「味方のパーティーのセネカだ。そっちに加わるぞ」 剣士たちが一瞬ぎょっとして俺たちに向かって剣を構えたが、俺の顔を見てほっとした表情を浮かべる。 「おお、セネカ、来てくれたか」 木の根元に寄りかかっていたウィリーが左手をあげた。右手には布が巻き付けてあり、二の腕から血が滲んでいる。 「ウィリー、大丈夫か?」 俺が駆け寄るとウィリーは体を起こして立ち上がろうとした。俺はそれを抑えて元の場所に押しとどめた。 「無理するな。血が出てるぞ」 「掠り傷だよ。過去にさんざん仲間をやられてるから、オロンゾの首を取ってやろうと思ったんだが、この様だ」 「サッコとオロンゾがいるそうだな」 「おうよ。俺がオロンゾとやり合ってる間、メイローがサッコを抑えててくれてな。だがもうその二人はずらかってる。残ってる四人は手下ばっかりだよ。俺は軽い怪我で済んだが、剣士が二人やられて、ドゥッテもひどくやられちまった」 ウィリーが林のとば口に横たわっている男の方を向いた。革鎧の腹の部分が裂けて血が出ている。顔は土気色をしていて低く唸っている。ドゥッテの傍には赤髭のメイローがいて、しっかりしろと声をかけながら肩を叩いている。 ウィリーは上げられる左手で弱々しく二枚岩の方を指差した。 「うちのパーティーのトーリンと、ジェラールのパーティーの剣士が一人、あの岩の上に取り残されてる。俺がこんな様で済まんが、あいつらを助けてやらんと」 「わかった」 俺はウィリーに大きく頷いてみせた。 「ありがたい。お前はやっぱり来てくれたな。斧の連中より先に遠見の丘に行かせて正解だった」 ウィリーは自由になる左手で俺のブーツを叩いた。ウィリーらしからぬ力の入っていない叩き方で、見た目より参っているのが判る。ウィリーが戦いを指揮して、その中で足の速いマシューに使い走りを頼んだのだろう。 俺は仲間の人数を確認した。 ウィリーのパーティーはもともと四人。ウィリーは目の前で横たわっていて、ドウッテは瀕死の重傷、メイローがそばで介抱している。トーリンは岩の上に取り残されていて、今まともに動けるのはメイローただ一人だ。 ジェラールのパーティーはもともと六人。そのうち一人は助けを求めて走り回っているマシューだ。ジェラールと剣士が目の前で剣を抜いて突っ立っている。二枚岩の上に登っている剣士が一人。山賊にやられた二人は身ぐるみ剥がされて血だらけで岩場のそばに転がっている。ジェラールのパーティーで剣を振るえるのは二人のみだ。うちのパーティーで山賊と戦えるのは俺一人だろう。ということは三パーティー合わせても山賊と戦えるのは四人しかいない。 フィアがウィリーの所へ行ってゆるんだ包帯を巻き直している。ルメイがドゥッテのそばに行くと、メイローは介抱を頼んで武装を整え始めた。 普通、山賊は奇襲してすぐさま撤退する。襲撃の現場にいつまでも残っているのは危ないからだ。しかし四人の山賊がいまだに二枚岩の下にいて二人の冒険者を囃したてながら追いつめている。二人の剣士は襲撃された時、咄嗟に岩の上に登ったのだろう。岩の上は見張り場になっていて、上るための縄梯子が垂れている。今それは引き上げられていて使うことが出来ないので、山賊たちは代わりに輪を結んだ縄を投げ上げて剣士たちを引きずり下ろそうとしている。 ふつふつと怒りが込み上げてきた。山賊たちに完全に舐められている。 俺たちが反撃してくることはもう無いと踏んで岩の上に取り残された剣士たちをからかい半分に狩りたてているのだ。俺はジェラールに声をかけた。 「これはどういう状況なんだ」 ジェラールは俺を見て、ウィリーを見て、視線を彷徨わせてからやっと答えた。 「奇襲を受けて、反撃したんだが、怪我人が出た」 ジェラールは言葉を濁し、この後どうするか言わずに黙り込んだ。 「岩の上に二人取り残されてるが、どっちがトーリンだ」 「向かって左だ。右の岩の上にいるのは、うちのクレールだ」 ジェラールはこんなに離れた場所で必死に剣を構えたまま、俺と話しているのに山賊たちを気にしてそちらに顔を向けている。 こんな所に突っ立って何をしているのか、という言葉が喉まで出かかっている。そもそもこのジェラールという男は、さっきコボルトの耳を譲った時も、こうして駆けつけた今も、一言の礼も言わない。どういう神経をしているのか。もし俺たちが山賊に襲われて助けを求めたら、こいつはこう言うだろう。共闘の誘いに乗らなくて良かったぜ。三人で狩場の奥に行くなんて無茶だ。自業自得だよ。ウィリーが助けに行くなら勝手に行かせておけばいい。  心の中で怒りが小さな点になるのを感じる。 「それじゃ、俺はこれから左の岩の上にいるトーリンだけ助けてくるぜ」 この状況で片方だけ助けるというのは無理がある。しかしそうでも言わねば気がすまない。ジェラールが振り向いて困り果てた顔をした。 「そんなこと言わないでクレールも助けてくれよ。うちの古株なんだ」 俺はジェラールの目をじっと見た。 「お前は共闘の誘いを断ったじゃないか。俺はウィリーと約束したからわざわざここまで戻って来たんだぜ」 ジェラールは顔を伏せた。 「すまなかったよ。助けてくれ」 俺が剣を抜いて高く掲げたのでジェラールは驚いて身を引いた。それから共闘の流儀を思い出して自分の剣先を俺の剣に当ててきた。チャリと小さな音がする。俺は剣を下ろして宣言した。 「セネカのパーティーはジェラールのパーティーと共闘する。後から来てでかい顔して済まないが、仕切らせてもらっていいか?」 ウィリーが木に背を預けたまま精一杯に左手を上げ、頼む、と怒鳴った。ジェラールも小さな声で、ああ、と答えた。 俺は一同の顔を見渡した。 「山賊の連中は俺たちのパーティーを攻撃して二人殺した」 丸盾を背中にまわし、抜いたバスタードソードをベルトごと水平に持って顎を突き出した。 「岩場の二人が殺されたら、次にはこっちに来て俺たちも殺す。俺たちが逃げればウィリーとドゥッテが死ぬ。順番に殺されるのを待ってる手はないよな?」 戦わない道はないということがちゃんと伝わったか顔を見渡す。 「急いで岩場まで行って連中を引き付けて、仲間の二人が降りてこれるようにせにゃならん」 一拍置くが、誰も何も言わない。俺は歯をむきだして怒りを露わにした。 「俺は、これからあそこに行って、山賊どもを一人残らずぶっ殺してくるつもりだ。ただ、囲まれるとつらい。後ろ盾になってくれる奴はいないか?」 間髪入れずに赤髭のメイローが剣を突きあげた。俺が行く、と叫んでいる。メイローの様子を改めて見る。背はそれほど高くないが太い腕をした壮健な男だ。使い古した革鎧と三角のカイトシールドを装備して、片刃の剣を力強く握っている。怪力のサッコを抑えたというのだからそれなりの腕前なのだろう。血が熱くなっているのが伝わってくるが、瞳は落ち着いている。俺は赤髭のメイローと目を合わせて頷いた。 「恩に着る。あと一人いないか。隙をみせるようなことはしなくていい。俺の後ろで盾を構えて、攻撃を受け流すだけでいいんだ」 盾を持っているジェラールをじっと見つめると、ジェラールは一瞬目をそらしてから顔を上げた。 「俺も行くよ」  ゆっくり後ろ歩きしながら残りの指示を出す。 「俺たち三人で行く。残った者でウィリーとドゥッテを守ってくれ。コボルトは剣の音に寄ってくるから、林の方にも気を付けるように。山賊に懸賞首がいたら、誰が止めを刺したかに関わりなく、三等分して俺とウィリーとジェラールで山分けする。その後どう分配するかはそれぞれのリーダーが好きなようにしてくれ。俺たちが死んだら怪我人を背負って逃げろ」 ジェラールの剣士がウィリーとドゥッテのそばに立って剣を構えた。ルメイはメイスを構えて背後の林を見ている。フィアは木の幹を背にして弓を手にしている。それぞれの分担を確かめてから、振り向いて二枚岩に向かって大股で歩き始めた。メイローとジェラールがすぐ後ろに付いてくる。 (→つづき) |

| 戻る |