| カオカ遺跡を北西に抜けて荒野に出た。 遺跡では壊れた壁に視界を遮られていたが、いまや起伏のない丘陵がどこまでも広がっている。見渡す限りの枯れ草色の土地に無数の岩が点在し、彼方の稜線にはこんもりと苔が生えたように森が見える。何年も冒険者をしてきたが、わざわざ森に行くのは初めてだ。これまでずっと街の近くで頼まれ仕事ばかりしてきた。コボルトの耳を取って幾ら、ツノムシを退治して幾ら、というはした金稼ぎだ。それがフィアと出会って狩場の情報を得て、知らない土地へ向かっている。呪いの森へ行くのは正直いって恐ろしいが、自分で決めた仕事をこなしていると思うと誇らしい。 人の歩いた痕跡をかすかに残す白茶けた筋は、道というには余りにも心細い。自分の周囲だけ見ればすぐにも見失ってしまいそうだ。しかし遠目で見れば道は確かにそこにある。道の先には地平があり、地平には大空が覆いかぶさっている。その大空の下に広がる荒野を、午後の陽が明るく照らしている。振り返ってルメイとフィアを見た。 「暗くなる前にカオカ櫓まで行けそうだな」 「そうね。見晴らしが良くて清々する」 地平を眺めていたフィアがこちらに向き直った。風は強くないが遮るものが無いので髪が揺れている。巨漢の山賊サッコが暴れるのを間近で見て肝を冷やした様子だったが、余裕を取り戻している。そればかりか、こちらをひたと見返したフィアの瞳には意思が感じられる。一人で呪いの森まで行き来していたというだけあって、頼りになる仲間だ。 重い荷を背負ったルメイが背伸びをして道の先を見通した。 「こんなところ誰も来ないと思ってたけど、何となく道になってるんだね」 「カオカの櫓に人がいるということは、そこへ物を運ぶ人たちがいるということよ」 歩きながら首を上げてみるが、まだ櫓は見えてこない。 「こんな辺鄙なところに住んでたら山賊に襲われないのかね」 ルメイの問いにフィアが答える。 「櫓には武装した衛兵が詰めてるわ。砦みたいな造りだから簡単には落とせない」 「でも孤立してるよね?」 「夜になれば篝火がイルファーロまで届くの。ちなみにザックの小屋に間借りしてる賞金稼ぎたちは交代でその知らせを監視してるのよ」 ルメイの顔色が明るくなる。 「イルファーロまで知らせが届くのか!」 「櫓の火は五里四方まで届くわ」 ルメイが目をむき、期待を込めた質問をする。 「オオルリコガネの狩場からもカオカ櫓の火は見える?」 フィアはふと、ルメイの視線から目をそらせた。 「……ええ。晴れてる日に、高い所に登れば」 ルメイはふうんと言ったきり黙った。 あまりにも荒涼とした景色が広がっている。暫く無言で歩きながら、頭のなかで会話の名残りが反響している。カオカ櫓の火が狩場に届くとして、それに何の意味があるのか。夜に篝火を焚いて信号を送る灯火新聞なるものを、この目で一度も見たことがない。街から離れた場所で様々な情報が手に入るというのは確かに有益なことだ。だがそれは情報を受け取るだけの一方通行ではないか。冒険者と言う剣呑な稼業をしているせいか、自分の身を守るのは結局のところ自分自身だけという思いがある。 背後でルメイが嘆息するのが聞こえる。 「ああ。おんなじ景色ばっかりだな。今日中に櫓には着くとしても、森はさらに遠くなんだろう? そもそもどうしてあんな場所に行こうと思いついたんだい?」 わずかに横にずれて振り向きながら歩く。ルメイは何気なく言ったのだろうが、この質問にフィアがなんと答えるのか興味がある。呪いの森でオオルリコガネの群生地を見つけたというが、まさかそんな物を求めて森に分け入ったのではなかろう。俺はよく知らなかったが、ツノムシの変種の甲羅が高く売れるというのは罠師の間では有名だろう。もし虹羽根を取ろうと思ったら、カオカにあるツノムシ狩場辺りを探すのが普通だ。呪いの森へは何か別の目的で行ったのに違いない。 「人探し、かな」 フィアは背嚢の肩紐を両手で握ったまま俯いている。フィアが誰かを探しているという話は初めて聞いた。酒場でフィアの申し出を受けた時、頼まれたのは虹羽根の採取であって、人探しではなかった。その誰かを探すのはもう諦めたのだろうか。 「へえ。どんな依頼だったの?」 ルメイが無邪気に質問する。フィアは顔を上げず、足元を見たまま小声で答える。 「依頼じゃない。わたし自身の、生き別れた家族」 あまり話したくないというのが顔にでている。根掘り葉堀り聞きずらい雰囲気になった。しかし沈黙は沈黙で苦痛となる。ルメイがそっとフィアを見る。 「それで、……会えたの?」 フィアはやっと顔を上げ、首を振ってうっすらと笑った。 「いいえ。あの森にはいないみたい」 黙ったまま歩いているが、頭のなかに次から次へと思いが湧き上がってくる。生き別れた家族を探しに森へ行くというのは、尋常な話ではない。フィアはなぜ探し人が森にいると思ったのだろう。昨夜の祭で見た劇では、反乱に失敗したデルティス公が追手から逃れるために森へ逃げていた。王国から追われる身となったならば、どんな田舎町にいたとしても安心は出来ない。それほどのことでもない限り、誰も呪いの森になど逃げ込まない。 地図をひろげて人が歩いた跡に線をひくとしよう。 内陸にある王都から港町イルファーロまでは幅広く塗りつぶされる。街道には人の流れが絶えない。イルファーロから北へ、カオカ遺跡までの道もべた塗りされる筈だ。冒険者が狩りをしに毎日訪れている。さらにその先、衛兵が常駐しているカオカ櫓へも無数の線で結ばれる。だがカオカ櫓からさらに北へ進んだカルディス峠となると、途端に線がまばらになる。峠道を抜けた先で、旅人たちは眼下に広がる森を眺めることになる。呪いの森へ分け入る道はない。そこから先に線が引かれているとしたら数えるほどで、一本一本を指でたどれるだろう。そしておそらく、その線は森の中で次第に細くなっていき、やがて掠れるように消えていく。人跡未踏の地を訪れるということは、まだ誰も見ない、思いもかけないような危険の中に入っていくということだ。 「遠くまで人探しの旅をしていて、食っていけたのかい?」 黙っているのに耐えかねたかルメイが口を開く。確かにそんな探索をしていても誰も金を払ってはくれないだろう。フィアはどうやって生計を立てていたのだろうか。 「ただ森へ行ってただけじゃない。ちゃんと探索もしていたの」 「でもツノムシの群れは一人じゃ狩れなかったんだろう?」 「そうね。でもツノムシ以外にも探せば何かしらあるものよ」 「こんな荒野に?」 ルメイが目の前の景色に向けて両手を広げてみせた。 フィアが言い淀んでいる。 力任せに剣を振るうしか能のない俺たち剣士は、単独で倒せない獲物を狩るために徒党を組んで狩場へ行く。役目も取り分もあらかじめ全てが明らかになっている。そこに曖昧さはない。狩場では僅かな行き違いが生死を分けるからだ。 しかし採集を生業とする冒険者はたいてい一人で行動し、自分の狩りを語らない。命がけで見つけた秘密の狩場を独占するためだ。場所だけではなく、段取りも漏らさない。誰かに真似をされればその収穫は珍しい物ではなくなり、価値が下がるのだから当然だ。フィアは罠師で、単独行動者だ。まして追われる身とあれば、もっとも口が堅い冒険者の一人だろう。 「森まで一緒に行ってくれるのだから、セネカとルメイには話しておくね」 振り向いてフィアの顔を見た。俺たちは狩場の秘密を聞き出したいのではない。もしフィアが少しでも厭そうな顔をしていたら止めなければならない。しかしフィアは気さくな表情をしている。ほんの数日しか一緒に過ごしていないが、信用してくれているようだ。 「カオカ遺跡ではツノムシから毒腺を取る。他の毒と混ぜて煮詰めたのがこれ」 フィアが横目でルメイを見ながら自分の腰に付いている小物入れをぽんぽんと叩いた。 「この調合を知ってる人は他にいないわ」 幼馴染のミシェルが自慢の釣り針を見せてくれた時と似た顔つきになっている。小さな石橋の下で拗ねたような顔をして釣り糸を川面に垂らしていたミシェル。栗色の髪が肩に垂れて、俯いた横顔に物憂い睫毛のミシェル。俺はずいぶん遠くまで来たな。  「ほう。それは売れるかもな」 ルメイは何気なく、値踏みするような視線をフィアの小物入れに向けた。 「売らない。広めたくないから。それとね──」 フィアは素っ気なく話題を変えた。 「カルディス峠をくだってから暫くアリア河の岸辺を歩くの。河の曲がり目と中洲でメノウと孔雀石が拾える。まれには水晶も。大雨の後が狙い目なの」 「へー、そうなのか!」 重い荷を担いでいるルメイの足取りが軽くなる。 「シラルロンデはすっかり廃墟で何もないけど、建物が残ってるから雨露がしのげる。あとそうね、近くの林には香りの強いカモミールが自生してる。薬草を見つけることもあるわ」 「宝の山じゃないか!」 「大げさね」 フィアが目を細め、肩を上下させて笑った。 「よほど気を付けてないと見過ごしちゃうし、いつでも手に入るってわけじゃないのよ」 俺やルメイではそうした石や花を見分けて持ち帰るのは無理だろう。こうして秘密を打ち明けてもらっても恐らくすぐには役立たない。だがフィアが信用してくれているのは嬉しい。 「俺たちはほとんど探索ってしなかったよな」 ルメイが急に話をふってきた。 「そうだな。コボルトの耳の換金ばかりやってたな」 「冒険者協会の依頼は請けなかったの?」 フィアに聞かれて答えに窮する。 「ああ、まあな」 手配されている身なので、依頼を請けるたびに名前を書かされるのが厭だった、とは言えない。偽名を使う手もあるが、イルファーロに流れ着いた時からセネカを名乗っていたので今さら別の名前を使えない。冒険者協会の会長ドルクとは顔を合わせるのも避けていたくらいだ。ルメイには、仕事を斡旋されるのは好きじゃない、と言ってきた。危険も冒さずに人の上前をはねるとは何事か、と。ルメイは俺の剣の腕を知っているので釈然としない顔をしていたが、受け流してくれた。 「セネカは俺と組む前は大所帯のパーティーに参加していたんだろ?」 ルメイが何の屈託もなく聞いてくる。 「そうだな。さっき二枚岩で会ったウィリーとは長いこと一緒のパーティーにいた。フィアに会う直前に酒場で話をしたロニーも一緒だった」 かつての狩り仲間を思い出して懐かしくなる。 「どんな依頼を受けるかはロックって名の剣士が決めてた。ロック隊長って綽名でな。どこまでも突き進む、わりと無謀なリーダーだったよ。俺たちは付いて回るだけだった。ところで、フィアはパーティーを組んだことは無かったのかい?」 「そうね。オオルリコガネの狩りが軌道に乗ったら依頼なんて請けなくても食べていけるよ。ほら、見て、櫓が見えてきた」

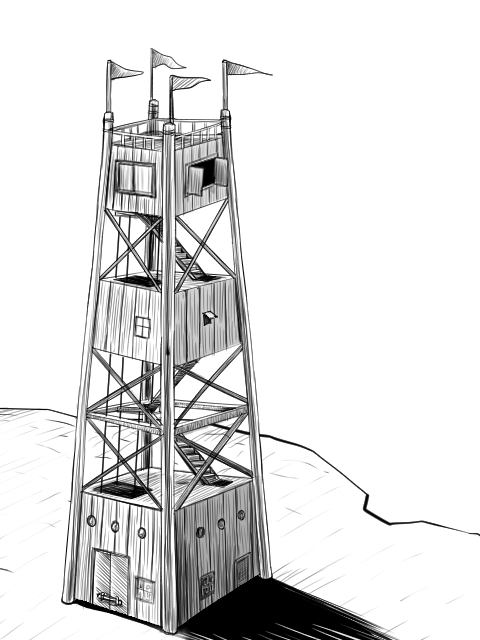

立ち止まってフィアが指さす方を見た。 なだらかな丘が迫ってきて小高い崖になっている。茶色い荒れ地から突き出した黒っぽい岩場だ。横たわる巨人のように切り立って彼方まで続いている。そのせり出した辺りに、遠目には塔のように見える櫓が高々と組んである。 「思ってたより大きいな」 人の手が入らない未開地に現れた建造物に視線が吸い寄せられる。まだ遠目なので細かいところは良く見えないが、それがイルファーロで見たどんな建物よりも高いことが見てとれる。再び歩き始めた俺たちは自然と早足になった。 近づくにつれて櫓の構造がはっきりと見えてくる。 土台から四本の柱が立ちあがり、交差する筋交いがそれを支えている。柱の間隔は二十歩以上はあるだろう。その柱が天に向かって屹立する途中で、床をはって四方を壁でふさいだ一角があり、それが室になっているようだ。室の外壁に跳ね上げ窓が見える。最上部の階には芯棒で回転する戸板の窓がついている。その室内で大きな篝火をたき、窓を開閉することによって信号を送るらしい。三角の屋根がついた最上階は煤にまみれている。  櫓の大きさに圧倒される思いで歩いていくと、崖下に二人の男がいるのが見えた。一人は栗色の髪をした若い男で、丈の短い水色のチュニックを着ている。腰のベルトに物入れを提げ、ブーツを履いている。野山を軽快に歩き回るのに適した格好だ。 もう一人は四十を越えた感じの痩せた男。浮かし紋様の入った分厚い革の胴衣を身に着けている。盾は持っていないが、短剣を腰に吊るしている。腰まで届く黒いマントをつけているので、櫓の衛兵に違いない。 二人して台車に乗せた灰をシャベルですくって穴に捨てている。高台にある櫓から台車一杯の灰をここまで運んできたのだ。かなりの重労働だ。 「やあ。あんたたち、冒険者かい?」 若い男の方が俺たちに向かって手を上げた。明るく伸びやかな声をしている。穴に灰を落としていた衛兵もこちらに気付いてシャベルを地面に刺し、把手に両手を置いてこちらを見た。 「冒険者とは久しぶりだな」 革鎧を着た男はしわがれ声だ。様々な経験を積んできたことが一目でわかる顔をしている。柔和な笑みを浮かべているが、隙のない目つきだ。俺は敢えて暢気そうな声を出した。 「どうも、こんにちは。冒険者協会に登録をしているセネカです。こちらはルメイ、そしてこちらはフィア。探索の途中です」 水色のチュニックの男がすっと前に出てきて手を差し出す。俺は左脇にはさんで革の小手を外し、その手を握った。 「イルファーロ通信のウァロックです。お見知りおきを」 俺はウァロックと握手をし、ルメイとフィアは目礼した。ウァロックは黙っている衛兵を手で示した。 「こちらはカオカ櫓の守備隊長、コルホラさん」 コルホラ隊長が片手をシャベルに乗せたまま右手を差し出してきた。 櫓の衛兵の長に会いたいと思っていたので丁度良い。俺は身を乗り出してその手を両手で包んだ。 「セネカです。お勤めご苦労様です」 コルホラと紹介された壮年の男が細い目をさらに細めて微笑みを浮かべた。笑顔ではあるが、こちらを見透かそうとするような目をしている。握った手は筋張って硬い。荒れ地を吹く風を思わせる乾いた声には、若者を黙らせる年長者の趣がある。彼はそれを自分でも知っているらしく、努めて柔らかい態度をとっている。近衛にいた頃、年嵩の隊長に似た雰囲気の人がいた。気さくな人だったが、怒らせたら一番怖い人だった。 「隊長のコルホラだ。見ての通り何もない土地だが──」 コルホラが荒れ地の果てにすっと目をやってから俺に視線を戻した。 「この辺りでこなす依頼でも受けたかな?」 表情が無いので質問の真意は測りかねる。こんな所へ何しに来た、という問いなのだろうか。ありのままを答えなければ怪しまれるだろう。 「頼まれ仕事ではないです。森の方まで探索する予定だったのですが、移動に手間取って日が傾いてきてしまって。野営できる場所を探しています」 手庇をしながら空を見上げる。午後の陽光が丘陵の連なりを照らしている。 「ほう。森をな」 コルホラ隊長が探るような目をして俺を見ている。妙な間ができた。隊長の黒いマントが風にたなびいてパタパタと音をさせている。助け舟を出すつもりかルメイが割って入った。 「カオカで山賊に襲われて、それで旅程が遅れてしまったんです」 ウァロックが気色ばんだ顔でルメイを見返した。 「山賊と言いましたか? ちょっと話を聞かせてもらって良いですか?」 ウァロックは通信組合の人間だと名乗っていた。やり取りに気をつけねばならない。新聞に俺の名が出るようなことは何としても避けたい。ルメイに喋らせていては駄目だ。 「俺たちが襲われたわけじゃないんです」 ルメイが何か言おうとするのに被せて大きな声を出すと、ウァロックは俺の顔を食い入るように見つめてきた。 「賞金首はいました?」 「さあ、どうだったかな……」 とぼけてごまかそうと思ったらルメイが割り込んできた。 「いましたよ、怪力のサッコが目の前に」 ウァロックが真顔になってコルホラ隊長を見る。 「急げば今夜の記事に間に合う」 コルホラ隊長は溜息をつきながら首を左右に振った。 「冒険者の皆さんは野営の準備をすると言っているぞ。わざわざここで話を聞き出しても、どうせ街に詰めてる記者たちが先に記事にしているだろうよ」 どうやらコルホラ隊長は灰捨ての作業をさっさと終わらせてしまいたいようだ。だがウァロックは乗り気のままでいる。 「カオカというと、二枚岩の辺りですか?」 二枚岩などという言葉は冒険者しか知らないと思っていたが、この記者は狩場に詳しいようだ。 「そうです。よくご存じですね」 「この灰はどうする積りだ!」 ウァロックの背後でコルホラ隊長が大きな声を出した。そっと覗き込むと苦々しい顔つきをしている。 ウァロックは腰の物入れから手帳とペンを取り出そうとしていたが、隊長の声を聞いて手を止め、目玉をぐるりと回して見せた。それから俺の目を見て人差し指をぴっと立てる。 「ちょっとだけ待っててもらっていいですか?」 ウァロックのはしばみ色の瞳に力がはいっている。 「いいですよ」 寝床が欲しいという下心があるので、年若い記者の熱意に折れることにする。ウァロックは腕まくりをして猛然とシャベルで灰を掬い始めた。コルホラ隊長も灰を穴に放り込みながら背中で声をかけてくる。 「すまんな、旅の人たち。言い出したらきかない男でね」 俺は車輪のついた台車の向きを変えて彼らが作業しやすくしてやった。西の空は少しずつ明るさを失い始めていて、できれば安全な場所で野営したい。例えば櫓のすぐそばとか。 「台車を支えてもらうと助かるよ」 コルホラ隊長が礼を言う。ここまでは良い流れだ。怒ると怖い人は、恩義に厚い人かもしれないではないか。 シャベルが台車の床面をこする音が響く。 勢いよく落とされた灰はわずかな風を受けて舞い上がり、穴の縁を白く染めている。灰を満たすたびに塞がれた穴の跡が周囲に点々と残っていて、改めて見ると断崖の立ち上がりは他所より灰色がかっている。櫓では相当な量の薪を使うようだ。薪を買い集め、櫓に運び上げ、灰を捨てる。こんなことを毎日やっているとしたら大変な作業だ。 背後でドサッという音がしたので振り返ると、ルメイとフィアが背嚢を地面に置き、そばにあった大きめの石に二人して腰かけている。 「ちょっと休ませてもらうよ」 ルメイは首を傾けて音を鳴らし、肩をぐるりと回した。そういえばルメイは俺とフィアより重い荷を担ってくれているのだった。台車の引き手を支えながら、ここへ来る途中で休憩をとるべきだったなと思う。ツノムシ狩りの後に山賊騒ぎもあって走り回ったのだった。フィアはルメイの大きな背中に寄り掛かりながら、高々と水筒を仰いで喉の渇きを潤している。リーダーをしていると気が張っているので自分の疲労に気付きにくいが、近衛で鍛えた体があちこち苦痛を訴えている。 ようやく灰が残り少なくなったので台車を傾ける。ウァロックがシャベルの縁で器用に灰を掻き出している。 「ありがとう。もうすぐ終わる」 汗で湿気た額に手甲を押し付けているコルホラ隊長が、礼を言うウァロックを見て、それから俺に視線を移した。 「話をするなら櫓に寄って休んでいくと良い」 表情を作ったり仕草で示すことは滅多にしないが、驚いた、という顔をしてみせる。 「それはありがたい」 安全な寝場所に一歩近づいた。穴の縁にシャベルをぶつけて灰を落としていたウァロックが目を輝かせて振り向いた。 「台車は私が持ちますよ」 空の台車の上に二本のシャベルが投げ込まれた。ウァロックがさあ早くと声をかけながら嬉々として台車を引き、斜面を上り始めた。台車の尻を両手で押しながら振り返ると、ルメイとフィアも慌てて後に付いてきている。一番後ろから少し距離をおいて、コルホラ隊長が登ってくる。俺はもともと王族を警護する近衛兵だったし、最近では刃物を腰にぶら下げた無法者たちと狩場に出ている。だから判る。俺は相当に用心深い男だが、この場にいる者たちのなかで最も用心深いのは、間違いなくコルホラ隊長だ。彼の一挙手一投足がそれを物語っている。 (→つづき) |

|

| 戻る | |